遺言書とは?種類ごとの特徴と作成の注意点

人生の終盤を迎えるにあたり、自分の財産をどのように分け、家族や大切な人へどのように託すのかを明確にしておくことは非常に重要です。そのための法的手段が「遺言書」です。遺言書を正しく作成することで、残された家族の間でのトラブルを防ぎ、意思を確実に反映させることができます。しかし、遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれの特徴や注意点を理解しなければ、せっかくの意思表示が無効となってしまう恐れもあります。ここでは、遺言書の種類や作成のポイントについて、士業の視点も交えて詳しく解説します。

遺言書の基本的な定義と役割

遺言書とは、本人が亡くなった後に効力を発揮する法律上の文書であり、主に財産の承継方法を明確に定めるものです。遺言がある場合、原則としてその意思が優先され、法定相続分に基づく遺産分割協議よりも強い効力を持ちます。ただし、民法に定められた「遺留分」という最低限の取り分は侵害できないため、これを考慮した内容にする必要があります。士業、特に行政書士や司法書士は、遺言の形式的有効性を確認し、無効にならないためのサポートを行います。

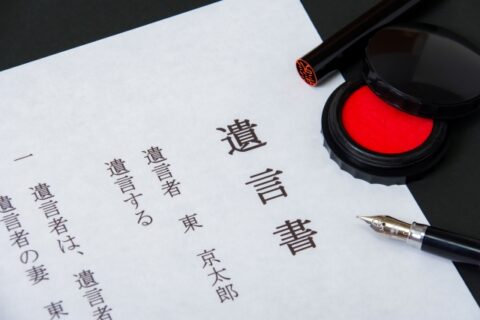

自筆証書遺言の特徴と注意点

自筆証書遺言は、遺言者が全文を自筆で書く最も手軽な方法です。紙とペンさえあれば作成でき、費用もほとんどかかりません。2019年の法改正により財産目録をパソコンで作成できるようになり、利便性が向上しました。しかし、日付や署名、押印など形式に不備があると無効になる可能性が高く、保管場所によっては発見されないこともあります。法務局での保管制度を利用すれば、改ざんや紛失のリスクを減らすことができます。行政書士や弁護士に事前にチェックしてもらうことで、形式的な不備を防ぐのが望ましいでしょう。

公正証書遺言の特徴とメリット

公正証書遺言は、公証人が関与して作成されるため、最も確実で信頼性の高い方法です。遺言者の意思を公証人が確認し、公証役場で原本が保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。また、遺言執行の際に家庭裁判所の検認手続きが不要となり、速やかに相続手続きを進められます。ただし、公証人への手数料がかかるため、ある程度の費用負担は避けられません。士業が同席して内容の適法性を確認するケースも多く、相続トラブルを予防する上で非常に有効です。

秘密証書遺言の仕組みと活用場面

秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま公証役場に提出し、存在を証明してもらう形式です。遺言の存在を確実にしながらも、内容を第三者に知られずに保護できる点が特徴です。ただし、自筆証書遺言と同じく家庭裁判所の検認手続きが必要であり、内容に不備があると無効になるリスクも存在します。実務上は利用頻度が低いものの、内容を秘匿しつつも公式に存在を証明したい場合には適しています。行政書士や弁護士に依頼して内容を精査してもらうことが、形式的無効を避けるために重要です。

遺言書作成の際に士業が果たす役割

遺言書は単に書面を整えるだけでなく、相続税対策や遺留分への配慮、将来のトラブル防止といった観点も欠かせません。行政書士は書類作成のプロとして、法的に有効な形式を整える支援を行い、司法書士は不動産登記など実務面でのサポートを担います。さらに弁護士は、相続紛争の予防や解決を見据えた遺言内容の設計を支援します。遺言は「一度作れば終わり」ではなく、家族構成や資産状況の変化に応じて見直すことも重要です。

まとめ

遺言書は、自身の意思を明確にし、残された家族を守るための大切な法的手段です。しかし、種類ごとに特徴やメリット・デメリットがあるため、状況に応じて最適な方法を選択する必要があります。形式の不備や内容の偏りによって無効やトラブルを招くことも少なくありません。そのため、遺言書を作成する際には、行政書士や弁護士などの専門家に相談し、将来のリスクを最小限に抑えることが望まれます。正しい遺言書を残すことは、自分自身の意思を尊重すると同時に、家族への最大の思いやりでもあるのです。